Guo, P; Lin, Y; Sheng, Y; Gu, X; Deng, Y; Zhang, Y; Wang, W and Wang, M. Comparison of the coexistence pattern of mangrove macrobenthos between natural and artificial reforestation. Ecology and Evolution. 2024, 14(8), e70069.

为了缓解红树林面积进一步下降,滩涂造林和退塘还林是全球范围内修复红树林的两种主要方法。2000-2020中国红树林面积增加的90%以上来自于滩涂造林。但是,潮滩造林还存在适宜土地枯竭,造林成本高、造林成效低、所使用树种单一、易受人为干扰以及侵占鸟类和底栖动物栖息地等问题。退塘还林在修复红树林生态系统功能方面更具优势,是未来我国红树林修复的主要方式。退塘还林修复进程中动植物跨营养级协同修复研究欠缺,绝大部分研究只关注单一营养级生物多样性的修复,大型底栖动物对环境变化比较敏感、响应迅速,可以作为红树林修复成功的有效指标。基于大型底栖动物特征开展红树林造林生态过程及修复效果的评估具有重要意义。

研究团队采用物种多样性指数、生态位指数、种间网络、群落构建模型对不同退塘还林方式的大型底栖动物多样性、群落结构和生态过程及其受环境影响进行比较分析。

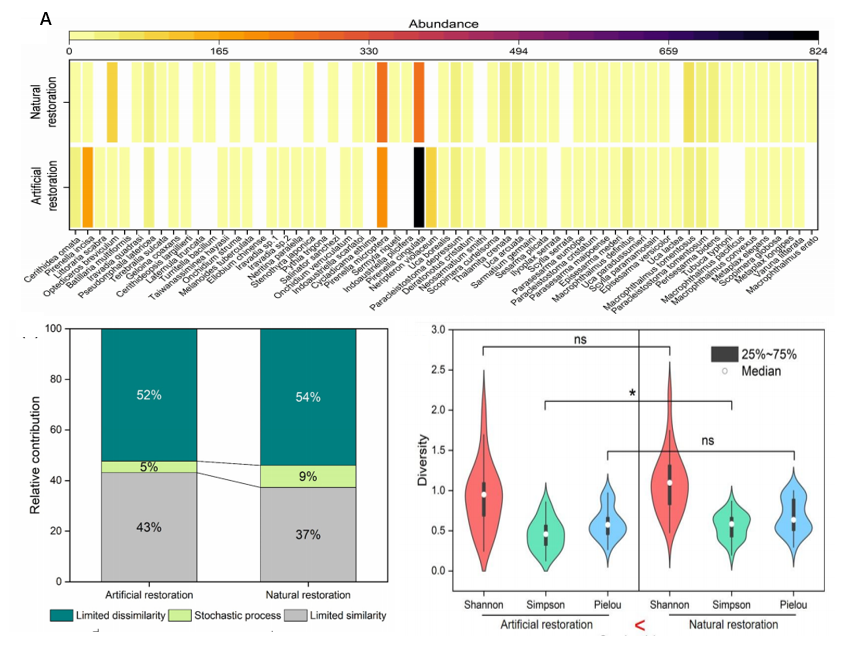

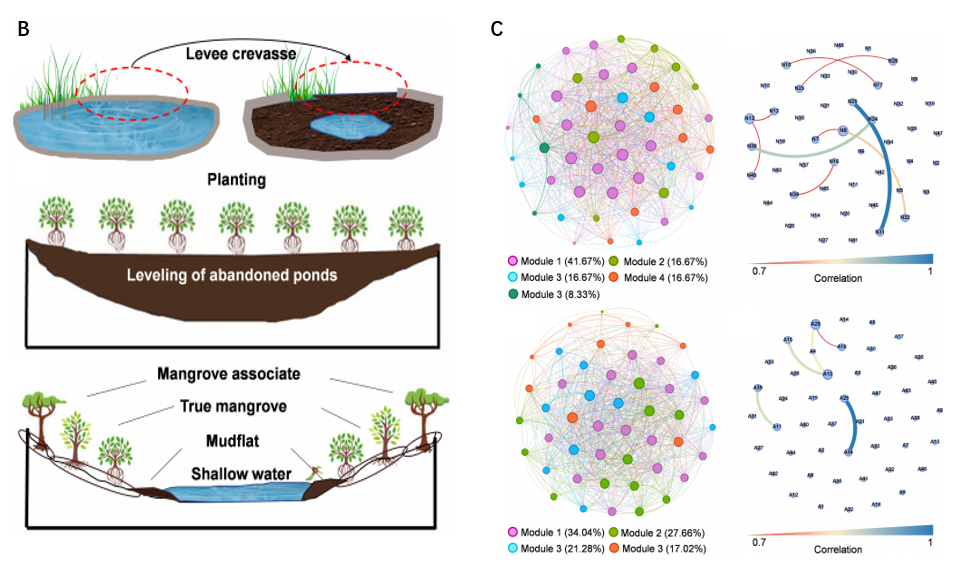

研究发现:1.自然退塘还林的大型底栖动物生物多样性更高,均匀性更好,大型底栖动物间的连接度和相互作用更强;2.人工退塘还林的大型底栖物种组成相似性较高,生态位重叠度高,具有生物同质化的特征;3.自然和人工退塘还林的大型底栖动物生态过程主要由确定性过程中的环境过滤主导,分别解释了群落结构变化的52%和54%;4.未来的红树林修复中应该从只关注红树林修复面积和存活率,转变为注重提高生物多样性和改善红树林生态系统质量。在修复过程中建议采取自然修复为主,人工修复为辅的方式。

该研究填补了红树林造林生态过程及修复效果评估的数据空白,为科学保护和修复红树林,制定合理的保护与管理政策提供理论支持。

该工作于2024年7月发表在Ecology and Evolution期刊上,博士研究生郭平平为论文第一作者,王瑁教授为通讯作者。

人工退塘还林和自然退塘还林的大型底栖动物群落组成、多样性和生态过程相对贡献比

红树林恢复方式示意图和大型底栖动物群落共存网络结构